Der US-Aktienmarkt legte 2024 kräftig zu. Der S&P 500 Index stieg in US-Dollar um 25 %. Zum Vergleich: Siegel’s Constant, eine Kennzahl des Ökonomen Jeremy Siegel, zeigt für US-Aktien seit dem 19. Jahrhundert eine annualisierte reale Rendite von 7 %.

Die jüngsten Gewinne erscheinen daher hoch. Selbst die letzten fünf Jahre, in denen der S&P 500 eine annualisierte Rendite von 14,5 % erzielte – mehr als doppelt so viel wie die langfristige Rate von Professor Siegel –, ändern daran nichts. Investoren fragen sich daher: Können diese hohen Renditen, oder überhaupt positive Erträge, kurz- bis mittelfristig gehalten werden?

Eine fundierte Einschätzung erfordert eine Analyse der US-Wirtschaftsdaten, eine Bewertung der Aktienmärkte und eine nüchterne Betrachtung der ersten Monate der kommenden Trump-Regierung.

Die US-Wirtschaft ist solide

Zunächst die Fundamentaldaten der Wirtschaft. Sie sind zweifellos stark. Die US-Wirtschaft wächst seit Jahren um etwas mehr als 3 % pro Jahr. Laut einer Umfrage von Bloomberg unter Ökonomen wird für 2025 ein Wachstum von rund 2 % erwartet.

Allein im Dezember entstanden 256.000 neue Stellen. Der US-Konsument ist zufrieden. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Dezember gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast 4 %. Die Löhne erhöhten sich um etwa 4 %. Bei einer Inflation von 2,9 % bedeutet dies für den durchschnittlichen US-Arbeitnehmer ein reales Lohnplus von 1,1 % im vergangenen Jahr.

Der Aktienmarkt profitiert direkt von einer starken Wirtschaft. Die Unternehmensgewinne sind eng mit der Wirtschaftsaktivität verknüpft. Es gibt jedoch weitere positive Faktoren für Aktien.

Der KI-Effekt: Transformierend und überzeugend

Die künstliche Intelligenz (KI) treibt nicht nur die aktuellen Gewinne, sondern auch die Erwartungen für zukünftige Erträge an.

Am 7. Januar präsentierte der US-Chipdesigner Nvidia eine weitreichende Vision für KI. Sie sieht eine Zukunft mit einer Milliarde humanoider Roboter, zehn Millionen automatisierten Fabriken und 1,5 Milliarden selbstfahrenden Autos und Lkw vor.

Die Nachfrage nach KI-Chips ist stark gestiegen. Weltweit investieren Unternehmen in KI-Ausrüstung zur Automatisierung ihrer Prozesse. Das Potenzial für Unternehmen ist enorm. Laut einem IBM-Bericht von Januar stehen „Einzelhandels- und Konsumgüterunternehmen an einem Wendepunkt. Der Einsatz von KI in ihren Betrieben kann nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch die Zukunftsfähigkeit der Marke, die Kundenbindung und das Vertrauen neu definieren.“

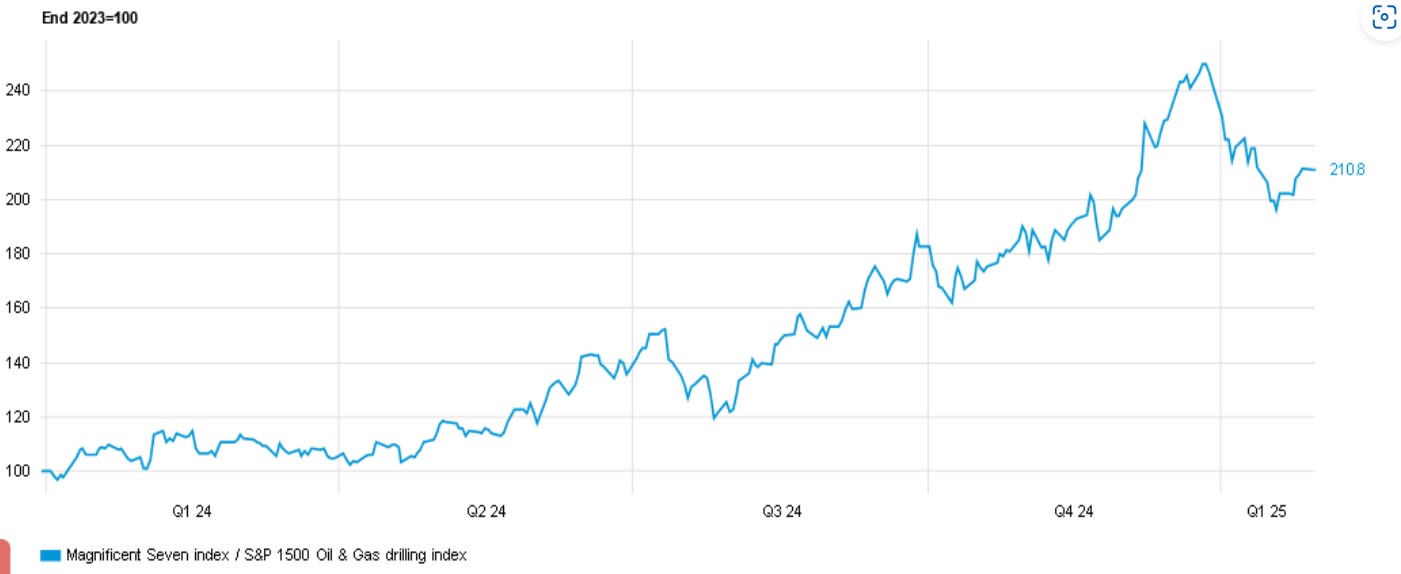

Die Beratungsfirma gab zudem an, dass Unternehmen durchschnittlich 3,3 % ihres Umsatzes für KI aufwenden. Die „Magnificent Seven“ Technologieaktien, die KI ermöglichen, entwickeln sich daher stark. Sie übertreffen sogar Ölförderer, die theoretisch von Trumps „Drill Baby Drill“-Rhetorik profitieren könnten.

Der chinesische KI-Anbieter DeepSeek hat mit seinem neuen Open-Source-KI-Modell für Aufsehen gesorgt. Dies deutet jedoch auf sinkende Kosten hin, wovon auch US-Unternehmen profitieren sollten. Die Outperformance der KI-Giganten im letzten Jahr lehrt uns, politische Präferenzen bei Investitionsentscheidungen zu vermeiden.

Grafik 1:„Magnificent Seven“ durch Fundamentaldaten getrieben, nicht durch Politik

Vom 29. Dezember 2023 bis 16. Januar 2025

Quelle: Bloomberg

Doch dazu später mehr. Ein weiteres Risiko für die US-Aktien ist die aktuelle Anlegerstimmung und Bewertung.

Investoren setzen voll auf die USA

Der Aktienmarkt fühlt sich überhitzt an. Marktstudien und Kennzahlen bestätigen dies. Aus technischer Sicht herrscht Optimismus. Die Conference Board-Umfrage zur Aktienkursentwicklung zeigt eine euphorische Stimmung. Haushalte sind so zuversichtlich wie nie, dass Aktien steigen werden.

Zudem zeigt die Umfrage von Bank of America unter Fondsmanagern, dass professionelle Investoren seit über einem Jahrzehnt nicht mehr so stark auf US-Aktien gesetzt haben. Dies könnte zu Volatilität führen, falls die aktuelle positive Erzählung ins Wanken gerät. Ein erstes Anzeichen dafür war die Vorstellung des neuen KI-Produkts von DeepSeek.

Die Bewertungskennzahlen sind hoch. Eine aussagekräftige Kennzahl ist die Equity Risk Premium (ERP). Sie zeigt, wie viel mehr Rendite Aktien im Vergleich zu Anleihen bieten.

Das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 lag am 28. Januar bei 4,0 %. Verglichen mit der Rendite von US-Staatsanleihen von 4,6 % sind Aktien teurer. Dies gilt, solange keine unerwarteten Preis- oder Gewinnsteigerungen eintreten.

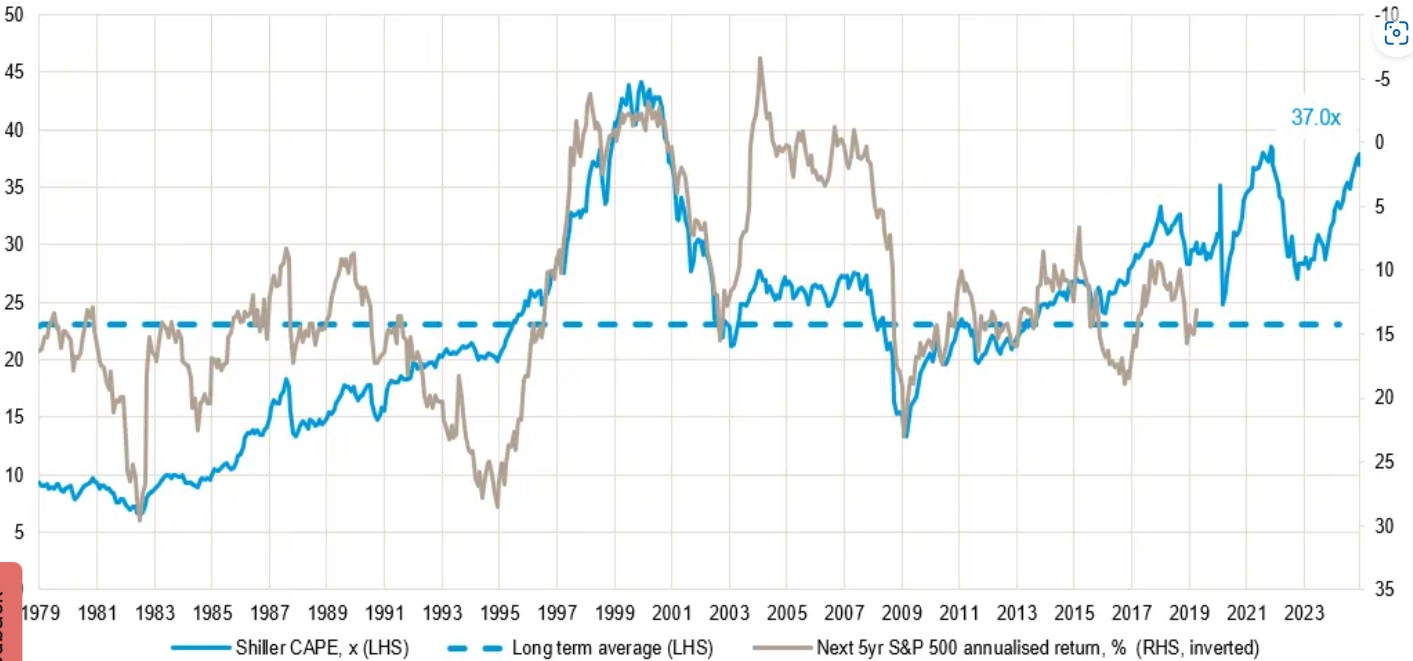

Eine weitere Kennzahl ist das Shiller KGV (CAPE-Ratio). Es setzt den Kurs ins Verhältnis zu den inflationsbereinigten Gewinnen der letzten zehn Jahre. Dieser Wert liegt am 2. Januar bei 37x. Das ist der dritthöchste Wert seit Ende der 1970er Jahre. Die beiden Spitzenwerte lagen im Dotcom-Boom der späten 1990er und im späten Kursanstieg 2021.

Die Bewertung allein bestimmt nicht die zukünftige Entwicklung. Hohe Bewertungen erhöhen jedoch die Anfälligkeit des Marktes.

CAPE-Ratio: Ein Schnäppchen sieht anders aus.

Daten für den S&P 500 vom 31. Januar 1979 bis 02. Januar 2025

Quelle: GAM

Ob die günstigen Wirtschaftsdaten und Marktdynamiken oder die hohen Bewertungen und Positionierungen die Oberhand gewinnen, hängt vom Gesetzgebungsprogramm der neuen Trump-Regierung ab.

Das optimistische Szenario setzt auf eine Fortsetzung der Steuererleichterungen für Privatpersonen und Unternehmen sowie auf Deregulierung. Niedrige Steuern stützen die Unternehmensmargen. Die Reduzierung der regulatorischen Lasten senkt die Kosten für Unternehmen und senkt Markteintrittsbarrieren. Dies fördert Innovation und Produktivität. Wenn dies eintritt, könnten Investoren die hohen Bewertungen ignorieren.

Welche Risiken gibt es?

Inflation könnte die Hauptfolge von Politikfehlern der neuen Regierung sein. Dies war möglicherweise der Grund, warum die Demokraten ihre zweite Amtszeit verloren.

Zu viel Konjunkturförderung für eine bereits angeschobene Wirtschaft könnte die Inflation neu entfachen. Beispiele sind der CHIPS Act zur Förderung der US-Halbleiterindustrie und der IRA Act zur Defizitsenkung, Senkung von Arzneimittelpreisen und Förderung grüner Energie. Auch die Corona-Hilfen könnten eine zweite Inflationswelle auslösen.

Die nationalistische Politik der Trump-Kampagne bedroht die USA mit einem Mangel an Arbeitskräften. Die rund 11 Millionen undokumentierten Einwanderer arbeiten meist im Dienstleistungs- und Gastgewerbe. US-Bürger sind an diesen Jobs oft nicht interessiert.

Das Ende des H-1B-Visumprogramms würde Schlüsselbranchen wie die IT-Branche um 85.000 hochqualifizierte Fachkräfte pro Jahr berauben. Der Wegfall beider Gruppen würde die Kosten in der Wirtschaft erhöhen und Amerikas Wettbewerbsvorteil im globalen Talentwettbewerb schmälern.

Trumps Aussagen ernst zu nehmen, aber nicht wörtlich, ist eine zu vage Richtlinie. Seine erste Amtszeit liefert jedoch Anhaltspunkte. Zwar wurde die Mauer zu Mexiko nie gebaut, aber unvorstellbare Maßnahmen wie Handelstarife kamen zustande.

Die wirtschaftlich weniger attraktiven Wahlversprechen sollten daher als reale Risiken für einen hoch bewerteten Markt betrachtet werden, an den fast alle glauben. Trost spendet jedoch die Outperformance der „Magnificent Seven“ gegenüber Ölunternehmen in den letzten Monaten.

Dies deutet darauf hin, dass Investoren sich auf positive Wirtschafts- und Markttreiber verlassen können, selbst wenn Trumps Agenda weniger günstig ausfällt als erwartet. Diese Treiber sind weltweit beneidenswert, auch wenn sie Schwankungen unterliegen.

Eine weitere beruhigende Schlussfolgerung: Die Frage nach der Zukunft von US-Aktien wird oft als Entweder-oder-Szenario dargestellt: Fortsetzung starker Renditen oder ein Einbruch. Es gibt jedoch eine dritte Möglichkeit: Renditen, die sich an der historischen Durchschnittsentwicklung orientieren. Das wäre gar nicht so schlecht.

Julian Howard ist Chief Multi-Asset Investment Strategist bei GAM Investments.