Cliff Asness' Quant-Schmiede AQR hat in weniger als sechs Wochen seinen zweiten vernichtenden Bericht über Puffer-ETFs veröffentlicht. Ja, Sie haben richtig gelesen: sechs Wochen.

Man könnte argumentieren, dass AQR seine Zeit besser damit verbracht hätte, die Strategien zu entwickeln, in die einige Mitglieder des ETF Stream Buyer’s Club investieren, doch fairerweise muss man sagen, dass der zweite Beitrag –Buffer Madness – eher eine Reaktion auf die zahlreichen Kritikpunkte am ersten Bericht ist.

Zur Erinnerung: AQRs erste Tirade –Rebuffed – stellte klar, dass Puffer-ETFs darauf ausgelegt seien, Anleger zu enttäuschen. Wer von Aktienkurssteigerungen bei reduzierter Volatilität profitieren wolle, sei besser beraten, die Aktienquote zu reduzieren und mehr Bargeld zu halten.

Für AQR liegt das Problem in den Verkaufsoptionen (Puts), die zur Konstruktion von Puffer-ETFs genutzt werden.„Puts sind für sehr spezifische Ergebnisse konzipiert – sie schützen vor einem bestimmten Preisniveau für eine bestimmte Zeit. Stimmt die Dauer des Drawdowns nicht mit der Laufzeit der Option überein, fehlt der erhoffte Schutz.“

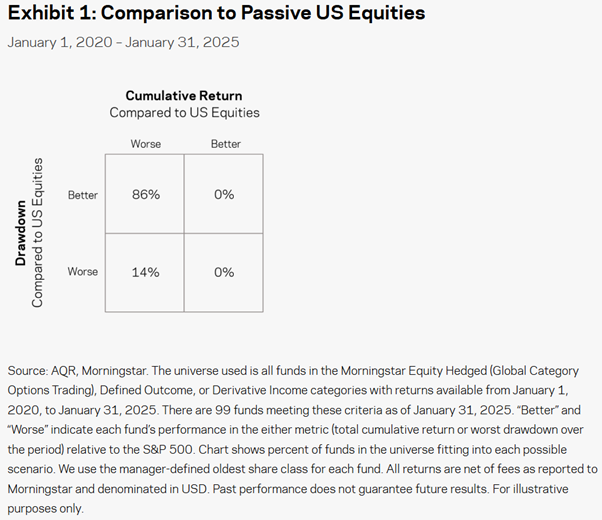

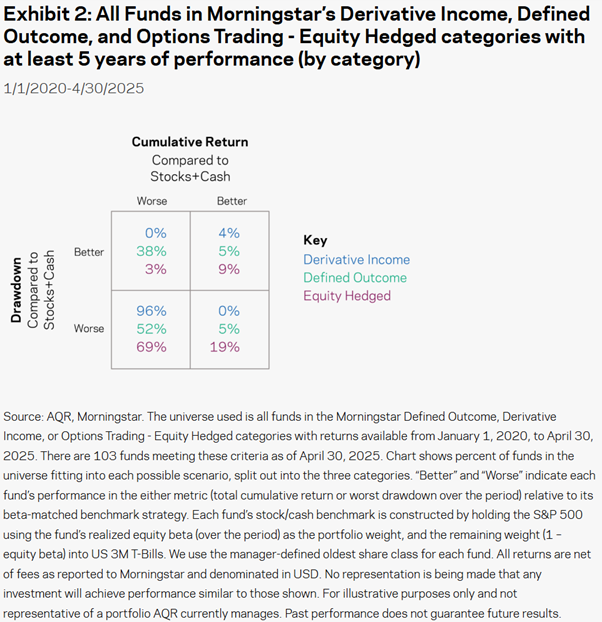

Wie die folgende Grafik aus der ursprünglichen Analyse zeigt, verzeichneten 70 % der Fonds im Zeitraum 2020 bis 2025 sowohl stärkere Drawdowns als auch geringere Renditen als ihre Aktien-/Bargeld-Benchmarks. Jeder Fonds wurde dabei an einer individuellen Benchmark gemessen, die seiner Long-Aktienexposition entspricht – also grundsätzlich alles, was nicht durch Optionen neutralisiert wurde, während der Rest in Bargeld gehalten wurde. Dabei wurde eine durchschnittliche Long-Aktienexposition von 70 % zugrunde gelegt.

Allerdings hatte AQR Puffer-ETFs in der Analyse mit Covered Call ETFs verwechselt – ein Anfängerfehler, den ETF Stream und andere damals bemerkten.

Mit korrigierter Methodik führte AQR die Analyse erneut durch, und die Ergebnisse für Puffer-ETFs waren deutlich weniger katastrophal: Nur 52 % der „Defined Outcome“-Fonds schnitten schlechter ab als ihre Aktien/Bargeld-Benchmarks, sowohl bei Drawdowns als auch bei Renditen.

Immer noch nicht glänzend, aber weit entfernt von den 96 % der Covered-Call-ETFs, die im gleichen Zeitraum unterperformten. Doch das ist eine andere Geschichte.

AQR relativierte die leicht verbesserte Performance der gepufferten Strategien weiter, sobald die Options-basierten ETF-Kategorien korrekt getrennt wurden.

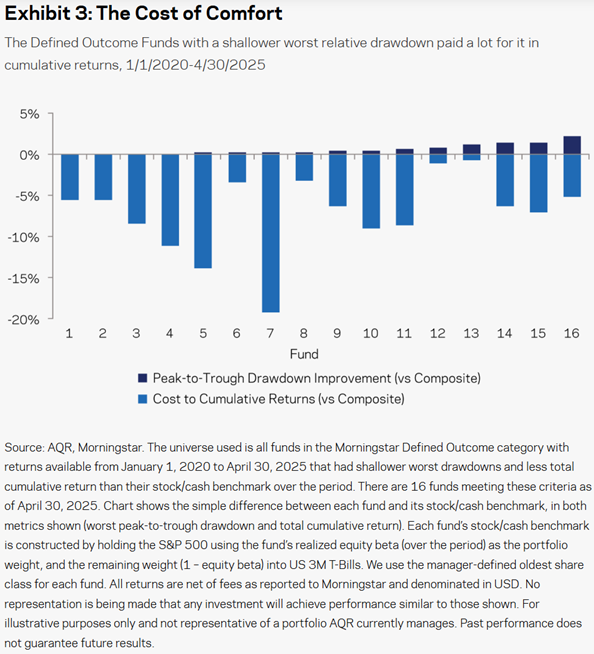

Von den 16 Fonds, die geringere Drawdowns als ihre Benchmarks aufwiesen, verzeichneten die meisten während des Untersuchungszeitraums enorme Performance-Einbußen und nur geringfügig flachere Rückgänge in Stressmomenten. Anders ausgedrückt: Die gedämpfte Volatilität ging mit erheblichen Performance-Kosten einher.

Die übrigen Gegenargumente zum ursprünglichen Artikel erscheinen schwach: Der Studienzeitraum sei zu lang, zu kurz, Anleihen statt Aktien und Bargeld seien die bessere Benchmark, Optionen böten Konvexität oder stellten einen „perfekten Hedge“ dar.

AQR widerlegte diese Kritikpunkte Schritt für Schritt, was hier nachgelesen werden kann.

Eine unerwiderte Kritik bleibt: Puffer-ETFs werden zwar gegen Benchmarks analysiert, die ihrer Long-Aktienexposition entsprechen - nicht jedoch über die tatsächlichen Ergebnisperioden, sondern nur über ein willkürlich gewähltes Fenster von Januar 2020 bis April 2025.

Anleger kaufen in der Regel zu Beginn der Ergebnisperiode, wenn die Optionsstreikpreise angepasst werden. Warum sollte man sie dann für einen anderen Zeitraum analysieren?

Am Ende fragt sich AQR, warum jemand überhaupt in einen Puffer-ETF investieren sollte.

„In medizinischen Studien ist das klassische Placebo ein Zuckertäfelchen – inert, aber einige Patienten berichten dennoch von einer Besserung. Ein bekanntes Leiden im Investmentbereich sind Panikverkäufe. Werber von gepufferten Fonds behaupten, ihre Produkte seien eine wirksame Behandlung dagegen. Meine Analyse zeigt: Sie sind eher ein Placebo-Effekt - oder schlimmer.

Damit die Puffer-Industrie wachsen kann, scheinen ihre Befürworter auf den Placebo-Effekt zu setzen, anstatt auf die tatsächliche Wirksamkeit ihrer Produkte.“