Dieser Artikel erschien zuerst in ETF Insider. Für die vollständige Ausgabe, klicken Sie hier.

Diese Aktienausgabe von ETF Insider bietet den perfekten Anlass, ein lange auf der Agenda stehendes Thema anzugehen: Verändert der Aufstieg des passiven Investierens den Aktienmarkt? Und schlimmer noch, ist er gefährlich?

Die Debatte ist spaltend und ruft bei den Beteiligten starke Meinungen hervor.ETF Stream hat darüber sporadisch berichtet und über die neuesten Entwicklungen geschrieben. Es ist jedoch einige Zeit her, seit wir versucht haben, die Frage in einem einzigen Artikel zusammenzufassen.

Der folgende Beitrag beginnt damit, das passive Investieren auf seine logische Spitze zu treiben. Anschließend werden die akademischen Argumente für das Index-Tracking betrachtet, bevor beide Seiten der Debatte über seine potenziell verzerrten – oder eben nicht – Auswirkungen dargelegt werden.

Er kommt zu dem Schluss, dass passives Investieren in ausreichendem Umfang potenziell gefährliche Marktstrukturimplikationen hat – und dieser Punkt könnte näher sein, als viele ahnen.

Passives Investieren in extremis

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der wir alle passiv in den Aktienmarkt investieren.

Handelsentscheidungen werden in dieser Welt nicht von Marktfundamentaldaten, sondern von persönlichen Umständen diktiert.

Wenn wir unsere Renten aufstocken oder Ersparnisse übrig haben, sind wir Käufer am Markt. Wenn wir unsere Renten erhalten oder Geld für eine Anzahlung für ein Haus ansparen, sind wir Verkäufer am Markt.

In dieser Welt sind wir im Wesentlichen preisunabhängig: Wir transaktieren basierend auf unserem Bedarf oder Nichtbedarf an Bargeld. Diese Art des Investierens ist immer üblicher und durchaus sinnvoll.

Das Problem ist jedoch, dass, wenn jeder so handelt, der Markt einfach aufhört zu funktionieren. Denn als passive Investoren am Markt besitzen, kaufen und verkaufen wir alle dieselben Aktien im selben Verhältnis. Der gesamte Streubesitz jeder Aktie wird passiv gehalten.

Wenn wir also aggregiert Netto-Käufer am Markt sind, gibt es keine preislich diskriminierenden Verkäufer, die bereit sind, mit uns zu handeln. Die Preise würden gegen unendlich tendieren.

Und wenn wir aggregiert Netto-Verkäufer sind, gibt es keine preisbewussten Käufer, die die Gegenseite übernehmen wollen. Die Preise würden schnell auf null fallen.

Das ist passives Investieren bis ins logische Extrem, aber was, wenn 80 % der Anleger so agieren würden? Oder 60 %?

Das ist natürlich stark vereinfacht, und es ist wichtig zu beachten, dass es immer Handel am Rande geben wird.

Aber passives Investieren muss eine kritische Masse erreichen, ab der es den Markt zu verzerren beginnt. Die Kernfragen sind: Wo liegt diese Schwelle? Wie weit ist sie entfernt? Sind wir vielleicht schon dort?

Das Argument für Passives

Das vielleicht überzeugendste Argument für passives Investieren kommt aus der akademischen Welt.

Wenn wir unter passiv einen breiten marktgewichteten Index verstehen – die einzige sinnvolle Definition, wie ETF Stream bereits dargelegt hat – dann beobachtete Bill Sharpe in seinem Aufsatz von 1991 mit dem Titel The Arithmetic of Active Management treffend, dass das aggregierte aktive Portfolio und das aggregierte passive Portfolio identisch sein müssen; beide müssen dem breiten Markt entsprechen.

Daher muss der durchschnittliche passive Euro den durchschnittlichen aktiven Euro angesichts der höheren Gebühren aktiver Manager übertreffen. Wenn ein Anleger also keinen geschickten Manager identifizieren kann, der den Markt nach Gebühren konstant übertreffen kann, stellt sich die Frage, warum man nicht einfach den breiten Markt zu geringen Kosten besitzen sollte.

Das Problem ist, dass solche Manager eine seltene Spezies sind. Laut einer aktuellen SPIVA Global Scorecard schnitten tatsächlich 85 % der aktiv verwalteten US-Large-Cap-Fonds über einen Zeitraum von 10 Jahren schlechter ab als der S&P 500.

Diese Logik hat den legendären Investor Warren Buffett lange überzeugt.

„Das Ziel des Laien sollte nicht darin bestehen, Gewinner auszuwählen – weder er noch seine ‚Helfer‘ können das –, sondern vielmehr darin, einen Querschnitt von Unternehmen zu besitzen, die insgesamt gut abschneiden werden. Ein kostengünstiger S&P 500 Indexfonds erreicht dieses Ziel“, schrieb er einst.

Niedriggebühren-Passivfonds haben die Ergebnisse für Anleger seit ihrer Entstehung zweifellos verbessert. Sie haben den Zugang zum Aktienmarkt demokratisiert und branchenweiten Preisdruck erzeugt.

Dies, wie der ehemalige Vorsitzende des Investmentkomitees der Yale University, Charley Ellis, kürzlich schrieb in der Financial Times, hat Anlegern „die Möglichkeit gegeben, die Kraft des Zinseszinseffekts zu nutzen.“

Aber was wenige Artikel, die die Vorzüge des Passiven preisen, mitliefern, ist eine Gesundheitswarnung. Wenn alle wählen würden, passiv zu investieren, würde der Aktienmarkt nicht mehr als diskontierender Mechanismus fungieren, die Preise würden eine lächerliche Dimension annehmen.

Verzerrt passives Investieren den Markt?

Ja, laut einem aktuellen Papier von Research Affiliates mit dem Titel Passive Aggressive. Der in Kalifornien ansässige Vermögensverwalter fand heraus, dass Aktien mit differenzierteren Geschäftsmodellen zunehmend synchron agieren, was wiederum die Fähigkeit der Anleger zur Diversifikation untergräbt.

Um dies zu zeigen, haben Aktien mit einem höheren Anteil an passivem Besitz – gemessen am Anteil der Marktkapitalisierung, der von passiven ETFs und Indexfonds gehalten wird – im Laufe der Zeit steigende Betas gezeigt, während Aktien mit größerem aktiven Besitz das Gegenteil verzeichneten.

Mit anderen Worten: Hohe passive Besitzanteile erhöhen die Empfindlichkeit eines Unternehmens gegenüber marktweiten Stimmungsschocks. Unabhängige Aktien verhalten sich wie enge Verwandte.

Besorgniserregender warnen die Autoren, dass „wenn passive Produkte dominieren, sie zu einem einzigen, koordinierten Handel werden und die Anfälligkeit für synchronisierte Liquidierungen erhöhen.“

Das ist die zentrale These von Mike Green, Portfoliomanager und Chefstratege bei Simplify Asset Management, einem US-ETF-Anbieter, der sich auf alternative Strategien spezialisiert hat.

In einem kürzlichen Interview mit ETF Stream sagte Green, dass die Outperformance marktgewichteter Indizes seit der globalen Finanzkrise (GFC) ein Symptom des Aufstiegs des Passiven sei, nicht eine Ursache.

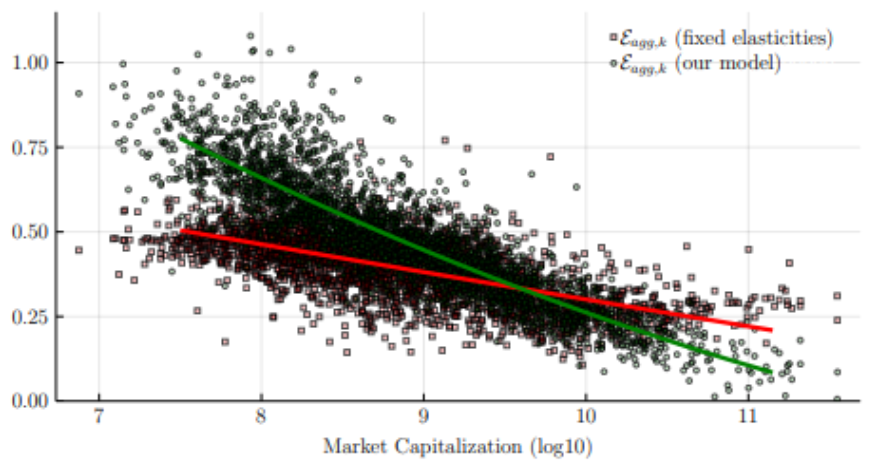

Wie die folgende Grafik zeigt, haben die größten Aktien im Index die geringste Preiselastizität der Nachfrage – eine Folge geringerer Liquidität im Verhältnis zu ihrer Größe im Index.

Grafik 1: Preiselastizität im Verhältnis zur Marktkapitalisierung

Quelle: How Competitive is the Stock Market? Theory, Evidence from Portfolios and Implications for the Rise of Passive Investing

Ein Unternehmen mit 3,6 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung ist nur etwa fünfmal so liquide wie ein Unternehmen mit 100 Milliarden US-Dollar, obwohl es 36-mal größer ist, bemerkte Green.

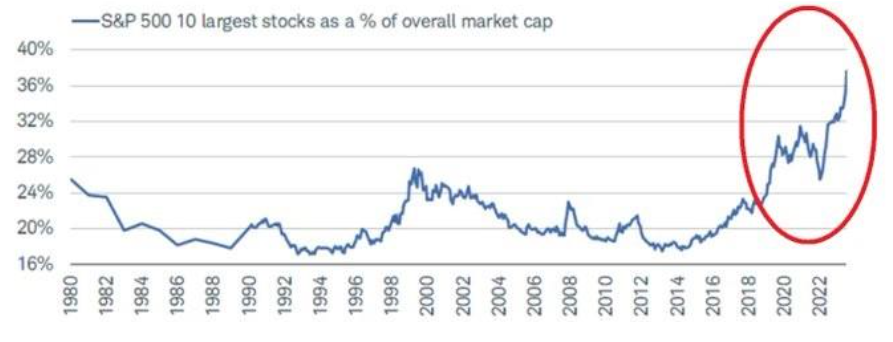

Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass die größten Aktien unverhältnismäßig stark von jedem Dollar beeinflusst werden, der in passive Fonds fließt, was zu einer Outperformance der größten Aktien und einer steigenden Marktkonzentration führt.

Grafik 2: Extreme US-Aktienmarktkonzentration, 1980 - heute

Quelle: Charles Schwab, Strategas

Und da die unelastischsten Namen einen immer größeren Teil des Index ausmachen, sinken die marktweite Liquidität und Effizienz. Tatsächlich hat passives Investieren die Markteffizienz laut akademischer Forschung von Valentin Haddad, Paul Huebner und Erik Loualiche um mehr als ein Drittel reduziert.

Ein offensichtlicher Einwand gegen das Argument, dass Unternehmen von ihrem fairen Wert abweichen, ist, dass aktive Manager reagieren und sie mit Leerverkäufen zurückdrängen können – was Haddad et al. als 'strategische Reaktion' bezeichnen.

Die Akademiker stellen jedoch fest, dass strategische Reaktionen aufgrund sinnvoller Richtlinien wie Hebelbeschränkungen den direkten Einfluss des Anstiegs des passiven Investierens nur um zwei Drittel reduzieren.

„Wenn es eine 100%ige strategische Reaktion gäbe, wäre der Gesamteffekt eine moderate Erhöhung der Bewertungen“, erklärte Mike Green.

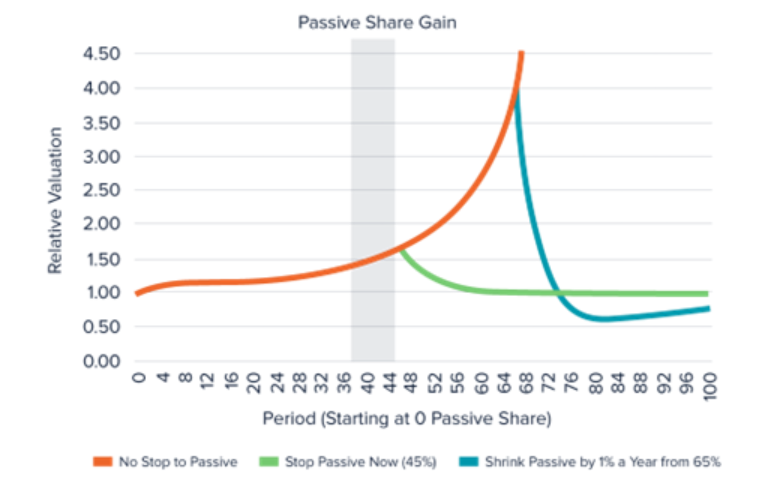

Da die strategische Reaktion in der Praxis viel geringer ist, wie die orangefarbene Linie in der folgenden Grafik zeigt, beginnen die Bewertungen bei einem Anteil passiven Besitzes von etwa 45 % – ungefähr dort, wo wir jetzt sind – signifikant anzusteigen, sagte Green.

Grafik 3: Passiver Besitz im Verhältnis zu Aktienbewertungen

Quelle: Mike Green

Basierend auf dieser Analyse, „wenn Passives weiter mit dieser Rate wächst und einen Anteil nahe 65 % erreicht, sprechen wir von einer Bewertungssteigerung um 400 % – mehr oder weniger – also einem Shiller-KGV von etwa 100.“

Dies macht den Markt anfällig für eine Crash-Dynamik, sollten die passiven Zuflüsse umkehren. Nicht nur wäre der Bewertungs-Ausgangspunkt extrem hoch, sondern das Kapital, das den Verkaufsdruck aufnehmen könnte, wäre „ausgehöhlt“ worden.

Für Green bedeutet ein fortgesetzter Anstieg des Passiven nichts Gutes.

„Wir stecken jetzt alle an diesem Punkt fest, und jeder glaubt, er könne entkommen, wenn sich die Fakten ändern. Das Problem ist, dass es ein wenig so ist, als würde man versuchen, ein volles Konzert durch eine einzige Notausgangstür zu verlassen, wenn alle anderen dieselbe Idee haben.“

Nicht jeder stimmt zu

Zu denjenigen, die „Mythen-entlarvende“ Notizen über die Gefahren des passiven Investierens in großem Stil veröffentlichten, gehören David Kostin, der profilierte US-Aktienstrategiechef von Goldman Sachs, sowie die Bloomberg Intelligence-Analysten Athanasios Psarofagis und James Seyffart.

Beide Teams verfolgen einen ähnlichen Ansatz in ihrer Forschung. Sie stellen fest, dass Aktien mit höheren passiven Besitzanteilen weder höhere Bewertungen erzielen noch Aktien mit größerem aktivem Besitz über verschiedene Zeiträume hinweg übertreffen – ein Ergebnis, das man angesichts der größeren preisunabhängigen Nachfrage nach ihnen erwarten würde. Stattdessen erwiesen sich Fundamentaldaten als wichtigerer Treiber.

Hier gibt es ein offensichtliches Klassifikationsproblem. Beide Papiere definieren den Anteil des passiven Besitzes eines Unternehmens als den Anteil seines Streubesitzes, der von Indexfonds und ETFs gehalten wird. Diese Methodik erfasst jedoch beispielsweise Sektor-Fonds sowie „passive“ Themenstrategien, die eigentlich als aktiv betrachtet werden sollten.

Nach ihren Berechnungen gehören die „Magnificent Seven“ zu den am wenigsten passiv gehaltenen Unternehmen. Deshalb korrelieren geringer passiver Besitz und starke Fundamentaldaten mit höheren Aktienbewertungen und überlegener Performance. Korrelation, nicht Kausalität.

Wenn man stattdessen den Gesamtmarkt als passiv betrachtet – der bei weitem logischste Ansatz –, hätte jede Aktie per Definition einen identischen Anteil am passiven Besitz, was jede Analyse, die sie so aufteilt, untergräbt.

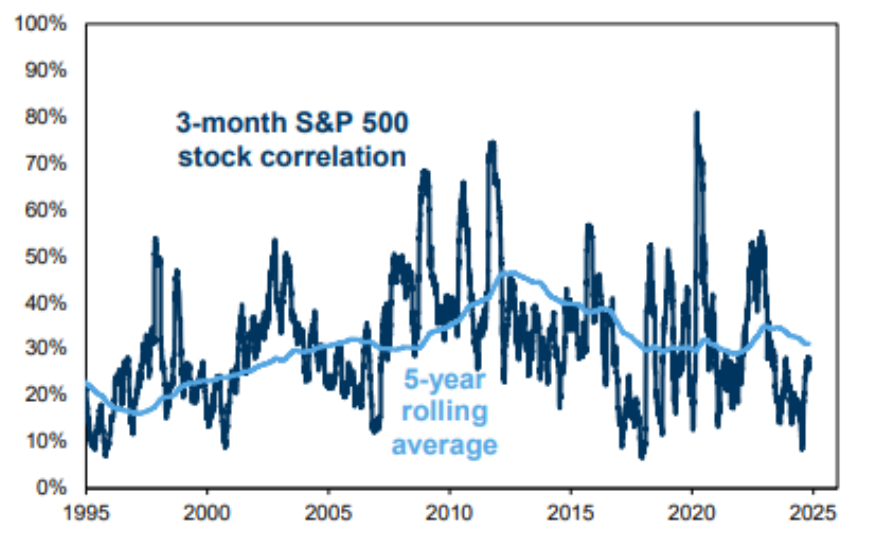

Wie man die Zahlen betrachtet, spielt bei all dem eindeutig eine Rolle. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Research Affiliates hinsichtlich der größeren Synchronizität zwischen unabhängigen Unternehmen stellten Kostin und sein Team fest, dass die Korrelation zwischen S&P 500-Aktien im letzten Jahrzehnt tatsächlich abgenommen hat.

Mit anderen Worten: Indexaktien verhalten sich idiosynkratischer – eine überraschende Schlussfolgerung, wenn der Handel zunehmend von preisunabhängigen passiven Investoren dominiert wird.

Grafik 4: 3-Monats-Korrelation von S&P 500-Aktien, 1995 - Oktober 2024

Quelle: Goldman Sachs

In ähnlicher Weise vertreten die Bloomberg Intelligence-Analysten den „Nvidia-Augentest“. Er besagt im Wesentlichen, dass, wenn passives Investieren den Markt von den Fundamentaldaten weg verzerrt, wie kommt es dann, dass Nvidia aus dem Nichts auftaucht und zum wertvollsten Unternehmen der Welt wird?

Aber wenn aktive Manager einen schrumpfenden Teil des Streubesitzes eines Unternehmens nutzen, haben ihre Transaktionen einen größeren Einfluss. Unternehmen können immer noch aus dem Nichts auftauchen und ebenso verschwinden. Es widerlegt kaum, dass der Aufstieg des Passiven die Märkte weniger effizient macht.

Das bringt uns zu Owen Lamont, Ökonom und Senior Vice President bei Acadian Asset Management, Autor des äußerst gut argumentierten Artikels Don’t Blame Indexing for Your Problems.

In seinem Artikel behauptet Lamont, dass es keine Rolle spielt, ob Passives 1 % oder 99 % des Marktes ausmacht, solange es eine ausreichende Anzahl gut informierter aktiver Investoren mit ausreichendem Kapital gibt, die in einem liquiden Markt agieren. Unter diesen Bedingungen gibt es keinen Grund, warum es keinen gut funktionierenden, effizienten Markt geben kann.

Solange die passive Durchdringung also nicht 100 % erreicht – die oben beschriebene logische Konsequenz –, gibt es wenig Grund, sich über seine stetig wachsende Beliebtheit Sorgen zu machen.

Schlusswort

Ein Problem mit Lamonts Argumentation ist, dass, wenn passives Investieren 99 % des Marktes ausmachen würde, dieser wahrscheinlich nicht mehr sehr liquide wäre – eine der von ihm genannten notwendigen Bedingungen.

Und was, wenn passive Eigentümer in diesem Stadium zu Netto-Verkäufern würden? Wer würde diese Aktien aufnehmen? Es erscheint höchst unwahrscheinlich, dass passives Investieren den Aktienmarkt nicht lange vorher zu verzerren beginnen würde.

Wo liegt diese Schwelle? Nun, Greens Theorie ist überzeugend. Und wenn er mit dem kommenden Bewertungsanstieg recht hat, sollten wir alle sehr beunruhigt sein. Die wichtigsten Gegenargumente sind weniger überzeugend.

Allerdings ist all dies, bis wir dorthin gelangen, inhärent unwissbar. Vielleicht hat Cliff Asness von AQR es am besten gesagt. Nachdem er erklärt hatte, warum er Lamonts Ansichten mehr als Greens Ansichten sympathisierte, witzelte er: „Aber es ist keine Beweisführung. (Entschuldigung, davon wird es keine geben.)“